看護学生には看護学生ならではの悩みがあるんです。勉強や実習、国試…考えるだけで不安がいっぱい。

でもなんとかこの状況を脱したい!つまずきがちなテーマを一緒に考えていきましょう。

患者さんの変化についていっていないワタシ?

看護学生 Oさん

看護師になりたいという夢をかなえるために実習で奮闘の毎日。

これで解決!

半泣き あらため 美咲さん

今年3年目を迎える看護師。学生時代を懐かしく思い出しながら、相談に来る学生にアドバイスを送る。

ぜひ、「楽しかった」と思うために準備をしておきたいですね。今回は実際に多いであろう外科系実習だと仮定してみます。

急性期の看護実習をこなす鍵は事前学習!

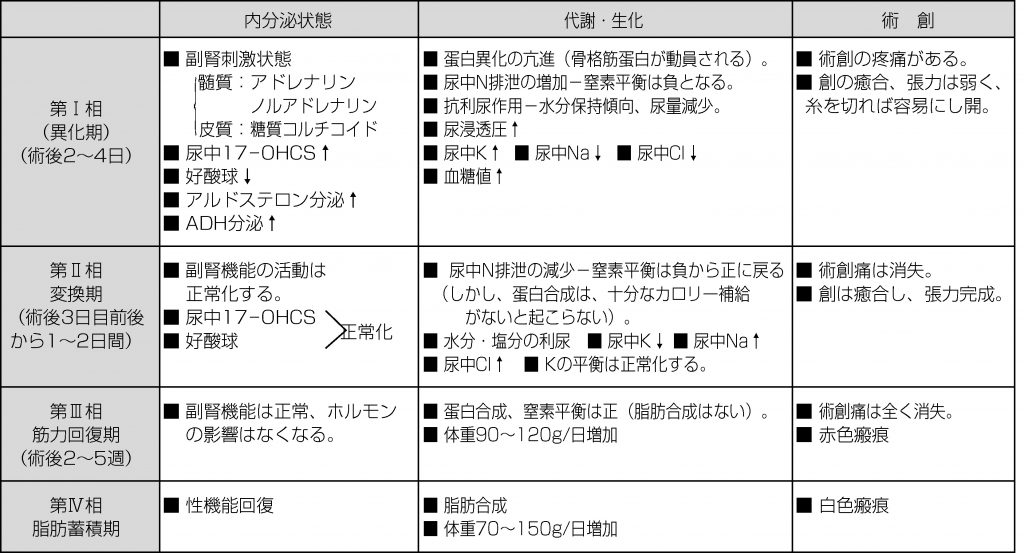

【ムーアの分類】

まず大前提として、手術侵襲によりどのような変化が生体に起こるのか、麻酔による影響など一般的な生体反応の把握は絶対に必要です。特にムーアの分類で侵襲による生体反応をきちんとみておきましょう。例えば第Ⅰ相では、尿量の減少や血糖値の上昇、頻脈、血圧の上昇などが起こりますが、これは手術による侵襲に対しての生体の正常な反応です。できれば、どうしてそのような反応が起こるのかも合わせてまとめておきましょう。正常な反応が分からなければ、そこから逸脱しているかどうかはわかりません。

【見学実習】

手術室見学や、術直後のバイタルサイン、ドレーン造影など、見学実習が多いのも外科系実習の特徴のひとつかもしれません(その他、保健所や助産所などでも多いですね)。「看護過程の展開がないから楽ちん!」なんて思っていると、本当に「見ていただけ」で終わってしまいます。これでは事後レポートはただの感想文になってしまいますよ。きちんと実習要項を確認し、事前に学習してのぞみましょう。

【実習後の振り返り】

とはいえ、事前にどんなに頑張っても、はじめて体験することばかりで、実習中に十分に看護過程も展開できなかったり、患者さんへの退院指導までたどりつかなかったり、自分でも消化不良だったなあと思う場合もあるかもしれません。でも、実習後の振り返りをきちんと行えば、実習での体験を意味付け、深めることが出来ます。今まで解剖生理の実習や、疾患別看護の講義を受けてもピンとこなかったことが急にストンと落ちてきます。実習がうまくいかなくても、この振り返りをきちんと行えば、先生も必ず認めてくれます。

時系列で考えよう! 術後合併症が起こりやすい時期がある。

例えば呼吸器系の代表的な合併症無気肺と肺炎で考えてみましょう。

時期:術後3日以内に起こりやすい。

原因:

●麻酔による呼吸機能の抑制

●気管挿管などの異物の挿入による刺激で気道内分泌が増加

●喫煙歴や喘息の既往などもともと呼吸機能の低下

●疼痛などで十分に咳嗽できない

などの理由により肺の一部が気道分泌物で閉塞して起こるのが無気肺

時期:術後3日~1週間ごろ起こりやすい。

原因:肺内に放置した貯留物に細菌が繁殖して起こるのが肺炎

このように「今が術後何日目なのか」「どのような術後合併症が起こりやすいのか」などを時系列で予測すると注意すべき観察項目が自然と出てくると思います。

緊張の外科系実習では体調管理が重要

どの実習でも言えることですが、体調には十分留意しましょう。先日も、手術室で後ろにどーんと倒れてしまった学生がいました。自分だけの問題ではありません。もしも前に(つまり術野側に)倒れてしまったら、はかりしれない影響があったかもしれません。よくよく聞くと、朝から体調が悪かったとのこと。外科系の実習では、睡眠不足や緊張で体調不良になるリスクが普段より高いと思います。その場合は無理をせずに早めに教員や指導者に相談してくださいね。

(テキスト:sakura nurse イラスト:中村まーぶる)