私たちはどこから来てどこに行くの?

1 ビリルビンってなんだ?

ビリルビンは、尿や便の色のもと。

代謝により体外から排出されるものです。

つまりビリルビンの値が高い⇒ビリルビン代謝がうまくいっていないという証拠。

では、体のどの部分の代謝がうまくいかないのか?(体のどこが障害されているのか?)

それを調べる手がかりのひとつが直接ビリルビンと間接ビリルビンなんです。

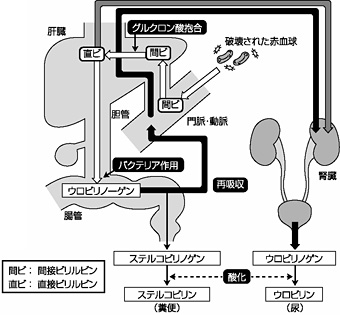

2 ビリルビンの旅

そもそもビリルビンとは、老化した赤血球中のヘモグロビンが分解されてできる物質。

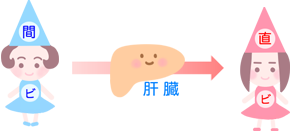

脂溶性の間接ビリルビンは、血中を旅するために、まずアルブミンとくっつき、

肝臓でグルクロン酸抱合され水溶性に変化。直接ビリルビンになります。

腸管に出たビリルビンは、腸内細菌によって

小腸でウロビリノゲン、大腸でステルコビリノゲンに。

小腸のウロビリノゲンは、一部が腸胆循環で再吸収され、

最終的に腎臓へ。尿の着色成分として対外に排出されます。

一方、大腸のステルコビリノゲンは、

便の着色成分となり排泄されます。

ちょっとややこしいですね…。

では図にまとめてみましょう。

3 値が高くなるとどうなる?

1)血中のビリルビン増加↑↑↑による症状

眼球や皮膚の黄疸、便の白色化(ビリルビンの色によるもの)

神経的な症状(ひどい時は脳障害も)、掻痒感(ビリルビンの毒性によるもの)

2)原因となる肝臓や胆嚢障害による症状

出血傾向、腹部症状、全身倦怠感、食欲不振、意識障害など

4 アセスメントで仮説を立ててみよう。

間接と直接、どちらのビリルビンが上昇しているかによって、

体のどこが障害されているのかがわかります。

仮説1:溶血性貧血

溶血により多量のビリルビンが肝臓へ。

抱合が間に合わず間接ビリルビンが高値に。

※間接ビリルビン上昇↑↑↑の疾患例

…溶血性貧血、巨赤芽球貧血、(進展してくると)肝硬変、肝不全

(肝細胞障害が著しいと間接ビリルビンの抱合も障害されます)

仮説2:胆道癌

胆汁がうまく流れず血中に直接ビリルビンが高値に(高ビリルビン血症)。

※直接ビリルビン上昇↑↑↑の疾患例

…肝硬変、肝臓癌、急性肝炎、胆嚢癌、胆石症など

国試の問題を解いてみよう。

第102回看護師国家試験 午後問題11

血中濃度が上昇すると黄疸となるのはどれか。

1.グルコース

2.ビリルビン

3.クレアチニン

4.総コレステロール

ここまできたらもう答えはわかりますよね。正解は2。

ビリルビンは、黄疸において皮膚が黄色に変色する原因物質になります。

このように看護師国家試験では、ビリルビンは肝胆機能の指標として重要です!

長文のキーワードやビリルビンそのものについて問われることもあります。

生成から排泄までの流れは、先ほどのモノクロの図でみるとすっきりしますよ!

6 最後に基準値をおさえよう

★1.0未満が正常と覚えよう。

直接ビリルビン ~0.3mg/dl

間接ビリルビン 0.1~0.8mg/dl

値が低いのはノープロブレムです。

(テキスト:sakura nurse イラスト:中村まーぶる)