国試に出る検査データには定番あり。

ひとつずつ覚えて得点アップをめざしましょう!

肝機能検査で広く用いられているよ。

1 肝機能のデータだけど…。

看護師国家試験の過去問や健康診断結果などで

一度は目にしたことがあるでしょう。

前回に続いて肝機能の指標を示すデータです。

(参考:第5回「肝胆機能の指標 ビリルビン」はこちら)

ASTとALTは、どちらもアミノ酸の代謝に関わる酵素。

特にALTは肝細胞中に多く存在するので、

もしASTよりもALTのほうが異常値(高値)を示しているならば、

肝臓に疾患の原因があると推察できるデータになります。

しかし、ASTとALTは、

腎臓、肺、心臓、筋、血液など全身に分布しているため、

必ずしも肝疾患だけに関わるものではないということも頭に入れておきましょう。

(詳しくは5で解説します)

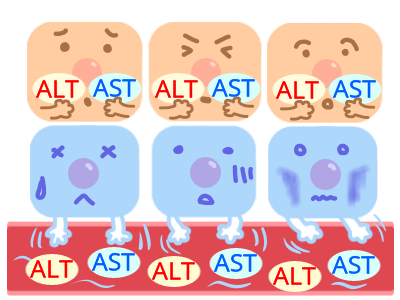

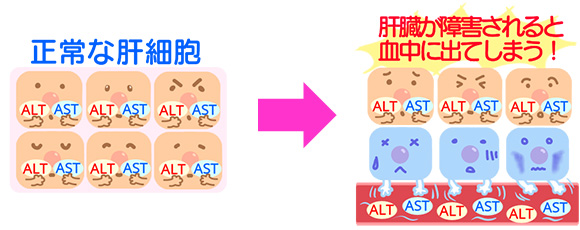

2 血の中に出てしまう!

正常な肝細胞が何らかの疾患で障害されると、ASTとALTが血中に出てしまいます。

そのため、血液検査をするとASTとALTが高い値になるのです。

なので正確には、肝機能の指標というより、肝細胞の障害の程度を示す指標ですね。

もし、肝硬変のように肝細胞の破壊がかなり進んでしまうと、壊れる細胞もない状態なので高値になりません。

3 基準値をおさえよう。

ALT:5~45 U/L

だいたい50以下と覚えればOK。低い場合は問題ありません。

ちなみに

AST=アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ

ALT=アラニンアミノトランスフェラーゼ の略です。

4 国試では?

特に、肝疾患や心筋梗塞を示す指標として問われやすいので注目です。

細かい数値が問われることはまずありませんが、

何の疾患が疑われるかを知っておきましょう。

たとえばこんな形で出題されます。

第101回看護師国家試験 午後問題94

Aさん(52歳、男性)は、2か月で体重が7kg減少した。2か月前から食事のつかえ感があるため受診した。

検査の結果、胸部食道癌と診断され、手術目的で入院した。

入院時の検査データは、Hb9.5g/dl、血清総蛋白5.4g/dl、アルブミン2.5g/dl、AST〈GOT〉24IU/l、ALT〈GPT〉25IU/l、γ-GTP38IU/l、尿素窒素18mg/dl、クレアチニン0.7mg/dl、プロトロンビン時間82%(基準80~120)であった。Aさんの状況で術後合併症のリスクとなるのはどれか。

1.出血傾向(×)

2.腎機能障害(×)

3.低栄養状態(○)

4.肝機能障害(×)←ASTとALTどちらも基準値内なので×となります。

5 肝疾患以外にも注目!

基準値が高くなると肝臓に影響が出るのは

もちろんですが、例えば心筋梗塞など、

肝臓以外にも大切な疾患がありますよ。

| 肝疾患 | 急性・慢性肝炎、肝硬変、薬剤性肝障害、アルコール性肝炎など |

|---|---|

| 心疾患 | 心筋梗塞、心筋炎など |

| 胆道・膵臓疾患 | 胆石・胆道炎、胆嚢癌、総胆管結石、胆管癌など |

| 筋疾患 | 多発性筋炎、筋ジストロフィーなど |

6 肝機能を示す指標は他にも…。

1)他の代謝酵素

LDH(乳酸脱水素酵素):糖代謝に関わる酵素。これもASTやALT同様に全身に分布。肝細胞が障害されることで逸脱して上昇するのも同じです。

2)合成能が低下して異常値が出る

肝臓はさまざまな物質の合成に関わっているので、その機能が低下すると異常値を示します。

TP(血清総蛋白)・Alb(血清アルブミン)

第3回参照。蛋白合成が低下するので値も低下。

TG(中性脂肪)・総コレステロールなど

これも脂質合成が低下するのに伴い値が低下します。

PT(プロトロンピン時間)

プロトロンピンは凝固因子のひとつ。

すべての凝固因子は肝臓で作られているため、

肝機能が低下すると止血時間が伸びます。

肝機能についての検査データは以上で終わり。

次回は血糖値の長期指標・HbA1cをまるわかり解説します。

(テキスト:sakura nurse イラスト:中村まーぶる)