水道ではなく血液の工事?

1 当たり前のことだけど再確認。

難しいことをいう前にまずは血液の大原則を。

ずばり、血液は血管外では固まり血管内ではよどみなく流れる!

これを表にすると…

| 血管内 | 血管内 | |

|---|---|---|

| 血管内 | 凝固しない | 凝固する |

| 異常 | 凝固する | 凝固しない |

ここまではOKでしょうか?

この大原則を守るために

1)血液凝固系

2)線溶系

の2つの働きがあります。

今回は1)の検査データを確認しましょう。

2 大変だ!穴が開いた!

血液凝固のしくみを簡単に説明してみます。

血管というホースに穴が開いてしまった!と考えてみましょう。

さあ、大変!!!

第一段階(一次血栓)

なんとかして穴を塞がなければ!

穴が開いてしまったため、血管外の組織が入り込むなどのきっかけで血小板が活性化します。

その活性化した血小板が集まってできたのが血栓です。

この血栓が傷を塞いで止血をします。

第二段階(二次血栓)

塞いだ穴を頑強にしよう!

血栓全体をフィブリンという繊維が網で覆うようにしっかり塞ぎます。

第三段階

穴がきちんと修復されたので、いらなくなった物質を取り外してしまいましょう。

この血栓が溶けて分解される働きを線溶といいます。

フィブリノゲンが分解される一次線溶、フィブリンが分解される二次線溶という流れがありますが、線溶については次回に詳しく説明します。

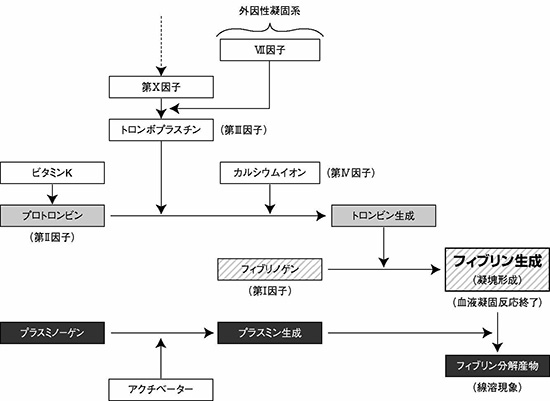

3 プロトロンビンに注目

ということで、教科書にも出てくる血液凝固に関する表を見てみましょう。

ちょっと複雑ですね。

全部覚えるのは難しいので、

血液凝固はいろんな合図があって初めて起こる!

ということだけは頭に入れておいてください。

余裕のある人は、止血において中心的な役割を果たすプロトロンビンを見てみましょう。

プロトロンビンが活性化してトロンビンに。

→活性化したトロンビンが血漿中のフィブリノゲンをフィブリンに。

→このフィブリンができて初めて血栓を覆うことが可能になります。

4 基準値をおさえよう

血液は血管外では固まり血管内ではよどみなく流れる!

血液凝固系の検査データもこの働きが正常に行われているかを表しています。

A.血小板

主な働きは止血。血管が傷つけられると、凝集して血栓を作ります。

慢性骨髄性白血病・本態性血小板血症・化学療法回復期・脾臓摘出後

基準値 15~35万/μL

再生不良性貧血・急性白血病・DIC(播種性血管内凝固症候群)

突発性血小板減少性紫斑病・肝障害・薬剤の副作用など

B.プロトロンビン時間(PT)

単位=「時間」に注目!

PT=出血してから肝臓でプロトロンビンが作られるまでの時間です。

そのため止血に時間がかかるほど延長します。

外因系の異常の検索に用いられています。

肝障害(プロトロンビンは肝臓で作られる)

ビタミンK欠乏症(プロトロンビンはビタミンKで活性化する)

先天性凝固因子欠乏症・薬剤投与など

基準値 11~13秒

※参考

プロトロンビン時間の国際標準化を目的とした表記法にPT-INRがあり、ワルファリンの効果測定に使われています。PTが延長すれば、PT-INRも延長します。

C.トロンボプラスチン時間(APTT)

これも時間を表しています。

トロンボプラスチン(この働きでプロトロンビンがトロンビンに変化)が

関与する、血液が凝固するまでの時間です。

内因系の凝固異常の検索に使われます。

肝障害・ビタミンK欠乏症・先天性凝固因子欠乏症

DIC(播種性血管内凝固症候群)・薬剤投与(ヘパリン)など

基準値 30~40秒

5 最後に過去問をチェックしよう

第103回看護師国家試験 追加試験 午後問題28

血液の凝固・線溶系について正しいのはどれか。

1.トロンビンは血栓を溶解する。

2.フィブリンは一次血栓を形成する。

3.プラスミンはフィブリノゲンから作られる。

4.損傷を受けた血管内皮に血小板が付着する。

解説

1.× トロンビンはフィブリノゲンをフィブリンに変化させ血液を凝固させる。

2.× フィブリン網が作る血栓は二次血栓である。

3.× プラスミンは、プラスミノーゲンが活性化されることによって生じ、線溶を引きおこす。

4.○ 血管が破れると血小板が活性化し、血管内皮に粘着して応急的な止血を行う。これが一次血栓である。

次回は、線溶系に関わる検査データから学びます。

凝固に関わる検査データは種類がたくさんありますが、

看護師として働いてからも毎日のように目にし、

アセスメントする上でもとても重要です。頑張っていきましょう!

(テキスト:sakura nurse イラスト:中村まーぶる)